自2006年以来,偃师先后公布了6批103项县级非物质文化遗产保护名录,其中国家级项目2个——河洛大鼓、玄奘传说;省级项目5个——银条种植栽培及烹饪技艺、抬阁(东蔡庄高抬“故事”)、石砚雕刻(会圣宫石砚雕刻)、黄大王传说、传拓技艺(偃师传拓技艺)。洛阳市级项目13个——洛神的传说、蔡伦造纸传说、二鬼摔跤、糖塑技艺、鲍氏祭祀、牛心山信俗、古轮拳法、面塑(河洛面塑)、汝瓷刻花技艺、徐记蔓菁汤制作技艺、制鼓技艺(缑氏金屯马氏传统制鼓技艺)、牡丹花灯制作技艺、夏历。县级项目83个。已逐步形成了国家、省、市、县四级名录体系,构建起了较为完整的名录保护体系,主要有:

1、糖塑技艺

糖塑技艺于2009年录入第二批洛阳市非物质文化遗产名录。

糖塑技艺源于清朝咸丰年间并在偃师翟镇疙当头村发展的一项手工技艺,俗名吹糖人。是以糖稀为原料,人工以捏、吹、手、口结合,在特定的时间内制作成动物、植物、鸟类、水果、人物形像等各种手工艺品,栩栩如生,活灵活现,有很高的观赏价值和艺术价值。塑造形象多种多样,造型夸张,色彩鲜明,具有浓厚的乡土气息和地方特色。

2、传拓技艺(偃师传拓技艺)

传拓技艺(偃师传拓技艺)于2021年录入第五批河南省非物质文化遗产名录。

传拓技艺(偃师传拓技艺)是以偃师府店为中心辐射全国的一种传统手工技艺。传拓技艺源于东汉时期,那时盛行刻碑之风,同时“蔡伦纸”的出现,对传拓的发展具有重要意义。偃师汉魏唐碑刻名冠于天下,北邙是我国最为集中浩大的墓葬区。

传拓技艺的基本内容:通过擦拓、扑拓的拓印技法,把“擦拓”和“扑拓”技法合二为一,创新出一种“揉拓”拓印方法,完全使用清水闷纸,上纸,杜绝使用“白芨水”、“浆糊水”对碑刻文物进行上纸,在不使用鬃刷的情况下,用扫刷,把贴在碑刻上的宣纸,扫入字口,又称“扫纸入凹”技法。这种技艺恢复了蝉翼拓技法,蝉翼拓拓片,墨色轻薄而又淡雅,灵透而又帘纹分明,俨如蝉之翼,采用“干拓”技法,擅用较薄的纸,拓印墓志和线刻,使墨面乌黑发亮,且背不见墨。

传拓技艺秉承“字口清晰、黑白分明、墨色均匀、墨不透纸、拓片完整”的拓印理念,严禁“墨淹字口”的缺陷发生,使拓片最高程度地复制原碑刻的书法风貌,对弘扬传统文化以及金石拓本文献和金石碑刻的保护具有重要的现实意义。

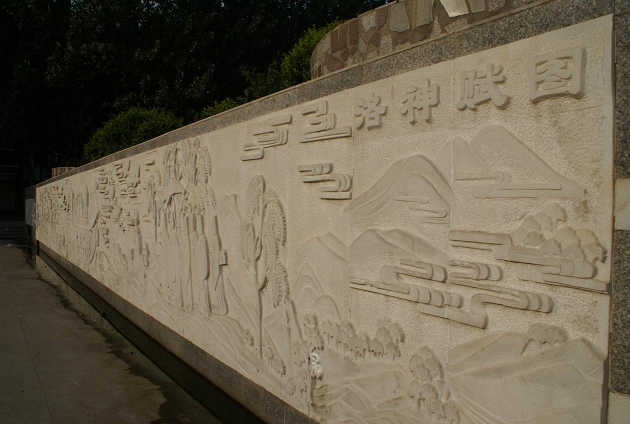

3、洛神的传说

洛神的传说于2011年录入第三批洛阳市非物质文化遗产扩展名录。洛神的传说是三国时期流传下来的一个民间传说,在偃师地域广为人知,主要是讲述了三国魏文帝曹丕的妻子甄宓略带传奇的一生。

甄宓,正名甄洛,世称甄妃。她是中山无极人(今河北省无极县),是东汉宰相甄邯的后裔。后与袁绍之次子袁熙结婚,公元202年,袁绍在官渡之战中被曹操打得惨败。战乱中,曹植在洛河神祠偶遇藏身于此的甄宓,赠白马一匹助她逃返邺都,甄宓感激不尽,回赠玉佩一枚。

公元204年,曹操举兵追击袁绍败军,曹丕娶甄宓为妻。曹丕随曹操南征北战,此时,曹植尚小,与甄宓写诗谈天,建立友谊。公元205年,二十三岁的甄宓为曹丕生下了儿子曹睿,后来,曹操在洛阳病逝,曹丕继承了王位,册封甄宓为妃。接着曹丕有了新宠郭贵嫔(郭嬛)等人,甄妃由于想念丈夫曹丕,就写了一首有埋怨之情的诗,曹丕看后很恼怒,再加上郭贵妃的从中陷害,曹丕就派人到邺城,迫甄妃自杀。曹植此时在山东甄城封为侯王,解除了对曹丕皇位的威胁。曹丕召曹植回洛阳,席间,曹丕把甄妃的金镂玉带枕赠予曹植留念,曹植睹物不由落泪不已。饭后就启程离开了洛阳城,返回封地去,当他和行人来到景山时,已是人困马乏,在洛河边休息,曹植神志恍惚中,在洛河边见到了洛神——自己的兄嫂甄妃,二人倾心交谈,抒发思念之情。曹植回到山东封地,思绪万千,写出传世之作《感甄赋》。后来甄妃的儿子曹睿当了皇帝,遂改为《洛神赋》,追封母亲为文昭皇后。甄宓的一生,是传奇的一生,她德才兼备,特别是品德好,传说中乐善好施,心地善良,她的故事才得以流传。

人们对洛神的敬仰,不像其他被神化了的人物——关公、包拯、黄大王等人那样热烈,各地也曾建过洛神庙,如洛阳老城东关曾建过一座宏伟的洛神庙;偃师曲家寨村(景山下)是洛神与曹植相见之地,这里曾建过洛神庙,后因河床南移被冲毁。而现在的偃师顾县镇白云广场建有“洛神赋图”汉白玉石雕。

4、蔡伦造纸传说

蔡伦造纸传说于2011年录入第三批洛阳市非物质文化遗产名录。

蔡伦造纸传说是流传于偃师地区的一种民间文学。自东汉以降,传说故事一直流传至今,蔡伦改进的造纸术使得纸张推广开来,是人类大规模的印刷成为可能,加快了文化知识的传播,对人类文明的传播做出了突出贡献。

蔡伦造纸的传说在偃师地域广为流传,基本上处于口耳相传和半文字化状态,有史籍可查,有故事可讲,有遗址可看,有地名可证。

5、石砚雕刻(会圣宫石砚雕刻)

石砚雕刻(会圣宫石砚雕刻)于2015年录入第四批河南省非物质文化遗产名录。

会圣宫砚雕刻艺术是一种传统的民间美术,源于北宋时期,流传于洛阳地区。洛阳会圣宫砚自古砚以石名、石以砚贵,至北宋已名声臻盛。早在东周时期,洛阳邙山的紫丹、青碧已被开采利用。“会圣宫砚”产于洛阳东部邙山下寺沟村,唐宋曰“暖泉”,溪中有暖石色紫可做砚台。在溪涧中常年累月接受地热及暖水滋养,浑然天成,乘法自然。使之结构细密、柔腻温润、不干不涸、发墨养毫。以其“发墨不泛”的特性,赢得王公名流,文人墨客的垂青。加之上乘的工艺,构思奇妙的雕琢,被奉为文房至宝,是当时十分罕见、而又名贵的奢侈品,是名震一时的稀世珍宝。

6、玄奘传说

玄奘传说于2021年录入第五批国家级非物质文化遗产名录。

玄奘是具有世界影响的历史文化名人,玄奘传说是我国民间文学的瑰宝。玄奘传说讲述了玄奘传奇的一生,有神奇的“凤鸣陈河玄奘降生”,有少年时代“随父学《孝经》”、“净土寺出家”等少年颖悟;有“冒死出关”、“大漠孤征”、曲女城大会、“恒河遇险”等西行传奇;也有“矢志东归”、“潜心译经”、“磨头槐传说”、“玄奘祭母”等系列故事,塑造了玄奘百折不挠、求真务实的“民族脊梁”形象,是中华民族宝贵的文化遗产。传说中所保留的大量传统民俗、孝德文化,使玄奘传说在民间文学中熠熠生辉。

玄奘传说,源于偃师缑氏镇玄奘故里为中心的洛阳地区,东有轘辕雄关,西有伊阙龙门,附近有凤凰台、慧泉井、马蹄泉、玄奘父母合葬墓、磨头槐、长生杨等与之相关的历史遗存,为传说提供了有力佐证。

玄奘传说,作为黄河文化组成部分,是丝绸之路沿线文化融合的见证。传承玄奘传说,对于“讲好黄河故事”,加强家风建设,弘扬核心价值观,提振民族自信心,弘扬中华文明、发展旅游事业具有重大意义。

7、银条种植栽培及烹饪技艺

银条种植栽培及烹饪技艺于2009年录入第二批河南省非物质文化遗产名录。

银条种植栽培可谓久远,据传始于夏,兴于唐,盛于明清。

据说宰相伊尹在辅佐商汤时,在东寺庄一带发现了一种“根茎洁白,嚼之酥脆”的草茎植物。作为“庖厨”出身的他,据其特点加以烹饪,便成了一道味美可口的佳肴,人们将其称为“尹条”。因百姓能以此换回银子,又称其为“银条”。以后,历代皇帝都对其美味赞赏有加,因而银条也就成了贡品。周恩来总理和刘少奇主席视察偃师时,品尝之后,都对银条给予很高评价。

因为气候,土壤等条件所限,适宜种植银条的地方极少,长期以来,农民刨银条一般都在寒冬腊月,以供人们购买少许,在过年时全家吃上几顿,再备以招待客人。

偃师银条是一种根茎蔬菜,为唇形科水苏年生草本植物,地上茎细长,丛生或半直立,株高40-60cm。三月下种,5月始花,10月终花,后地下茎大根壮呈匍匐茎,形成长约30-50cm的根节状白色茎状。此茎质地细密,脆嫩多汁,洁白,味甘,富含蛋白质,碳水化合物和氨基酸及丰富的水苏糖,具有清肠洁胃、疏通经络、清心健脾、祛风解郁等功效。

8、河洛大鼓

河洛大鼓于2006年录入第一批国家级非物质文化遗产名录。

河洛大鼓,起源于清末民初,是我国稀有的民间曲艺,属河南四大曲种之一。由唐代的“说话”、宋代的“鼓儿词”、“诸宫调”、元明清三代的坠子、大鼓书、琴书等发展而来,成型于清代中叶。被称为“活的文物”。

脱胎于洛阳琴书的河洛大鼓,较之“母体”优越处有几:先是唱腔质朴流畅,清新明快。既便于叙事,又宜于抒情,胜于琴书的一唱三叹,字少腔多和过于低沉冗赘。其次,河洛大鼓演唱者站立表演,一手击鼓,一手打板,速度变化由演唱者通过击鼓和打板来掌握。再次,咚咚作响的书鼓和清脆嘹亮的钢板,在响度、力度和速度方面,极大地活跃了书场气氛,烘托了故事情节,令人精神振奋。大量地加进了道白,既便于叙事,演员们土腔土调的叙讲也使群众感到自然亲切。还有,在演唱书目方面,大量地演唱公案书、武侠书和袍带书。如段炎之《施公案》、《彭公案》、《刘公案》、《双打擂》;胡南方之《大红袍》、《大八义》、《小八义》;吕禄之《红风传》、《打严嵩》;高廷章之《彭公案》、《刘公案》等等。这些描述风云际会、金戈铁马,赞颂拔刀英雄,梗直义士的书目,更符合广大群众的欣赏口味。凭上述优势,河洛大鼓很快便取代了洛阳琴书的地位和作用,迅速在伊、洛河两岸流传发展开来,成为广大人民群众喜闻乐见的一种主要文娱活动形式。

9、制鼓技艺(缑氏金屯马氏传统制鼓技艺)

制鼓技艺(缑氏金屯马氏传统制鼓技艺)于2020年元月录入第五批洛阳市非物质文化遗产名录。

东汉末年,京城洛阳制鼓艺人为躲避董卓之乱,迁居京畿缑氏县柏谷坞一带,成为缑氏制鼓业的发端。曹魏及西晋先后定都洛阳,缑氏制鼓业一度繁荣。制鼓匠人曾为司马懿制作战鼓,流传至今1700多年的省级非物质文化遗产《司马懿得胜鼓》鼓曲以缑氏制作战鼓为主体乐器。东晋大将刘裕北伐,柏谷坞一度成为刘裕西进长安的大本营。一千多年来,传统制鼓技艺一直在缑氏流传。

马氏传统制鼓技艺的特色,在于独特环保的制作过程。制作工艺分五步:生皮精制鼓皮、裁解月牙板、销钉合鼓圈、打摽踩鼓面、着钉上鼓环。其中鼓皮精选带血气的生牛皮,绿色环保;月牙板拼合鼓圈时,采用钉竹木销钉的办法拼接;踩鼓,先绑好井字架、压上两个磨盘、上放木盘,放好蒙皮的鼓圈,再绕绳打摽,接着1—2名壮汉赤脚上到鼓面上,反复踩鼓,反复紧绳,捶打木楔,直到鼓皮绷紧为止。

制鼓业在缑氏镇金屯、马屯村遍地开花,成为重要的文化产业。北京、西安鼓楼大鼓均为缑氏制作,1997年,为香港回归活动捐赠大鼓20面,并为北京奥运会特制大鼓2008面。缑氏镇制鼓业年产值8000余万元,利润900多万元,产品还远销日本、韩国及东南亚地区,被称为中国鼓乡。

10、面塑(河洛面塑)

面塑(河洛面塑)于2020年元月录入第五批洛阳市非物质文化遗产名录。

河洛面塑是流传于豫西地区的民间技艺,俗称捏面人。起源于古代礼制典礼上的祭祀活动,至清末发展成为单一的祭祀面塑,传承至今。它经千百年来不断创新和变革,而今传承于洛阳偃师。

作为祭祀组成部分的“供馔”面塑艺术,从夏、商、周祭祀文化演变而来,东周始兴,后经东汉、曹魏、西晋、北魏、隋唐东都、北宋西京,一直是民间显贵乃至宫廷祭祀供馔食物的重要部分。时至今日,在洛阳一带仍然保留着古老的端馔习俗,它仍是隆重的祭祖、祭神及亲人丧葬风俗的组成部分,

河洛面塑,上承十三朝古都洛阳的祭祀"供馔”文化,俗称“端馔”或花供。它是在祭祖或祭神时摆在香案上的供品,以悦神为内容,作品题材有二十四孝故事,八仙,福禄寿及戏曲人物,同时配以花鸟、鱼虫、仿真蔬果等物,形象逼真,色彩鲜明。

河洛面塑内容丰富,造型灵动活泼、色彩明快,作品形式多样,有精致细腻,亦可粗犷奔放,成品易于保存。它保留了豫西乃至中原地区以祭祀活动为特点的传统民间文化,是研究豫西地区民众祭祀礼制活动和生活情况的重要依据,在民俗学研究中具有不可替代的作用。

11、牡丹花灯制作技艺

牡丹花灯制作技艺于2020年元月录入第五批洛阳市非物质文化遗产名录。

花灯又名灯笼,起源于中国的一种传统民间工艺品。在古代其主要作用是照明,由纸或者绢,作为灯笼的外皮,骨架通常使用竹或木条制作,中间放上蜡烛,成为照明工具。牡丹花灯是中国古代传统文化的产物,兼具生活功能与艺术特色,它酬神娱人,为佳节喜日,增光添彩。

牡丹花灯的制作技艺复杂精巧。传统的制作常用竹子破成边条,用蒸汽加热晾干,抛光裁取所需长度,用绳子托成花灯骨架,用白色宣纸裱糊底层,用红色宣纸剪出人物、花鸟、仕女等,将稀释的浆糊均匀的平刷在花型上裱好,也可彩绘、书写。现代花灯制作技艺经过创新,更具有现代气息,用铁丝代替了竹子,一条铁丝可以任意造型,旋转、弯曲成圆,之后裱糊,由于丝绸色彩艳丽,防雨坚固,逐渐取代了宣纸,同时融入结构力学、电学、美学、材料学等专业学科。

牡丹花灯手工制作包含设计、绘画、雕塑、雕刻、剪纸等技法。制作种类有宫灯、龙凤灯、阁楼灯、生肖灯、五谷灯、动物灯、历史人物故事灯、有机制的电动灯、走马灯、气动灯、提灯等。作品集南北花灯之长,造型上简约大方,色彩明快。品位上大俗大雅形成了洛阳牡丹花灯声、光、动特点,以及传统文化的继承,同时具有浓郁的洛阳古都特色。

12、汝瓷刻花技艺

汝瓷刻花技艺于2020年元月录入第五批洛阳市非物质文化遗产名录。

汝瓷,宋五大名窑之首,徽宗年间进贡宫廷二十余载,汝瓷工匠们发挥特有的聪明智慧,创造出了独具风格的刻花青瓷,其作品精良,在中国青瓷史上独树一帜,后因金兵入侵战乱而断代失传。

汝瓷刻花技艺,是将搜集、整理的宋汝瓷刻花残片复原之后的百余种图案,严格按照传承、改良后的宋代传统手法,雕刻于手拉泥胚,施以由天然矿物釉,高温烧至1300度,使宋汝瓷刻花碗盘完整再现。

汝瓷刻花技艺,属于宋代陶瓷造型技法下的一个分支。宋汝瓷刻花技艺的恢复与传承,不仅可广泛应用于未来无铅无毒,天然环保的高档汝瓷餐茶具,进入大众的生活,满足广大百姓对传统艺术环保餐茶具的需求,更对于未来的陶瓷雕刻,纺织印染,装饰艺术,历史研究等方面,有不可限量的价值和影响。

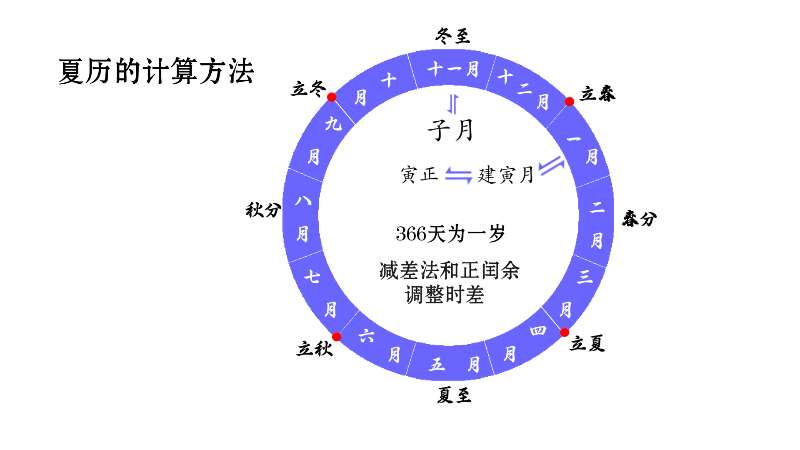

13、夏历

夏历于2020年元月录入第五批洛阳市非物质文化遗产名录。

在距今4000年前,我国历史上第一个奴隶制王朝——夏代的先民们便依对天象、气象与物象的观察,安排着井然有序的农事生产与生活,并逐渐形成了蕴含本地区物候自然认识的古代历法---夏历,即依据北斗星旋转斗柄所指的方位来确定月份,并以"建寅"之月为岁首,一年12个月,大致是采用整数366天为一岁,用减差法和正闰余来调整时差。

中国最早的历书采用夏历。《大戴礼记·夏小正》,是我国现存最古老的一部天文学文献,也是我国现存最早的一部历书。书中按12月的时序详细记载上古先民所观察体验到的天象、气象、物象,形象地反映出上古先民对时令气候的朴素认识,是华夏民族数千年天文学史的初始阶段--观象授时的结集,是已知的有关"夏历"的重要文献。

夏历保存了中国最古的比较珍贵的科学知识,对古代天象与先秦历法研究也有相当重要之参考价值。从全球的视野看,植根于以二里头遗址为中心之中原大地的夏历,是世界东、西方两大文明体系之东方天文历法的摇篮所在,影响深远,至今几乎全世界所有华人以及朝鲜半岛和越南等国家,仍使用夏历来推算传统节日如春节、中秋节、端午节等。

豫公网安备 41038102000134号

豫公网安备 41038102000134号